|

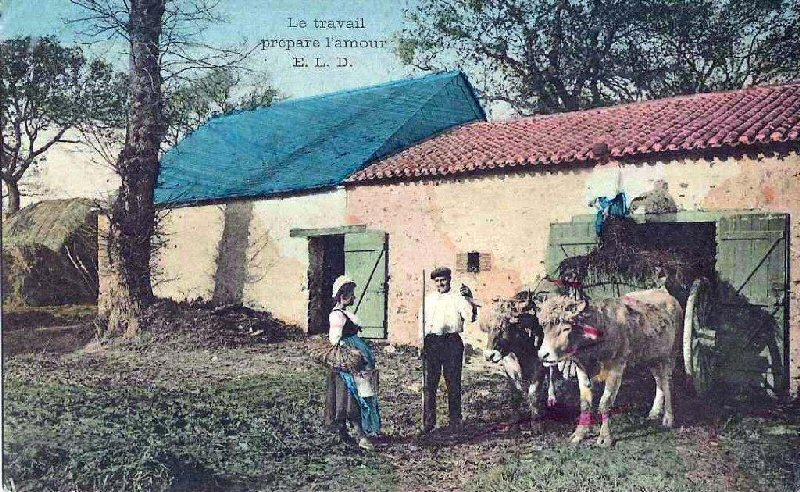

Sans avoir d’archives écrites mais en me rappelant ce que j’ai vu au cours des années 1940/1944 au village de

Villeneuve en la Chapelle Urée, j’ai pu écrire ce petit mémoire qui vous fait revivre tout un passé » de traditions locales, d’environnement et

de travaux champêtres.

Le curé René LEFORT

1/ Maisons de campagne et leur environnement.

A/ la maison d’habitation

|

|

Dans les années qui suivirent la Libération de 1944 et après le remembrement des terres,

l’environnement de nos campagnes et l’intérieur de nos maisons changèrent beaucoup.

Autrefois, bien souvent la maison d’habitation construite en pierre ou en torchis se trouvait au milieu d’un plan de pommiers entourée d’une

bruyante basse cour et avec un chien de garde qui avertissait des allées et venues.

En entrant dans cette demeure rurale, nous pouvions découvrir : la grande table

rectangulaire avec ses deux bancelles ( le tout en chêne ou en merisier. C’est autour de cette table que se réunissait la famille pour les repas

et aussi pour la longue prière du soir, faite debout.

L’imposante cheminée attirait nos regards avec presque toujours du feu dans l’âtre pour les besoins de la cuisine

et pour réchauffer la petite bouillotte qui contenait le café que l’on offrait aux visiteurs avec le calva maison.

La cheminée était un peu comme l’âme de la maison. On se rassemblait autour d’elle, les soirs d’hiver regardant le

feu pétiller et écoutant des histoires racontées par nos anciens. C’est là que l’on « harassait » les châtaignes et qu’on faisait la galette sur

une tuile préalablement graissée ;

Les jouir de battage à la mécanique, une « caste », sorte de rôtissoire ouverte à l’avant pour capter la chaleur du

foyer et garnie d’une grande broche sur laquelle avait été enfilés deux poulets ou une oie était placée au bord de la cheminée devant un feu ardent.

De temps en temps, il fallait tourner la broche pour changer la volaille de côté, qui, ensuite, était arrosée de sauce. Cette cuisson au bois

répandait une bonne odeur qui en disait long sur la qualité de la viande. Au centre de cette cheminée pendait la crémaillère à laquelle on accrochait

la grande marmite qui servait à cuire la soupe ou bien à faire bouillir : Courée, cœur et légumes pour le « fricot de cochon ».

Entre deux meubles ou dans un angle de la maison, non loin de la cheminée se trouvait la grande horloge avec son tic

tac régulier et ses sonneries graves. Chaque horloge avait sa marque de fabrique avec son grand balancier circulaire en cuivre portant un dessin

une sculpture différents selon les lieux. Je me souviens avoir vu, représentés deux personnages d’une fable de la Fontaine : le corbeau et le renard.

Deux lourds poids de pierre descendant l’un après l’autre assurait la mise en marche de tout le mécanisme. Lorsqu’ils arrivaient en fin de parcours,

il fallait les remonter. Lorsqu’il y avait un décès dans la famille, on arrêtait l’horloge comme pour respecter le silence autour du défunt.

D’autres meubles occupaient la place, comme le vaisselier, le buffet, l’armoire et la petite table de toilette avec

la grande glace au-dessus.

Au-dessus de la cheminée, sur une étagère, quelques étains, un crucifix et quelque fois un globe avec à l’intérieur une statue de la vierge Marie.

Sur les murs, une photo de mariage, de communicant ou d’un soldat de la guerre 14. Dans un cadre, un canevas brodé à la main par une aïeule. Sur

ce canevas aux vives couleurs, une phrase se détachait comme « Dieu me voit ».

Des vieilles casseroles en cuivre étaient pendues ça et là.

Après la Libération de 44, les vieux étains, les vieux cuivres, les meubles anciens,

les horloges furent achetées à bas prix par des brocanteurs et chiffonniers locaux peu scrupuleux. A la place d’une vieille armoire massive en

chêne qui se trouvait reléguée dans une cave ou une boulangerie et dans laquelle on rangeait des outils, le brocanteur proposait un buffet en

contre plaqué ; à la place de la vieille horloge, il proposait un carillon.

Parmi ces meubles, il y avait aussi ces petits buffets ou commodes de domestique sculptés et avec des ferrures.

A cette époque, nos braves paysans ne connaissaient pas la valeur de leurs « vieilleries » st se faisaient avoir.

B/ la basse-cour

Aujourd’hui, prèsque disparue, la basse-cour grouillait de volatiles divers qui

faisait grand bruit, surtout à l’heure du réveil matinal avec le chant du coq. Poules, coqs, canards, oies, dindons, paons, pintades étaient

nourris avec des grains non traités et sans précipitation, en respectant leur évolution naturelle. Ils jouissaient d’un grand espace de verdure

où ils trouvaient plantes, graines, petits graviers et insectes divers.

Les clapiers étaient remplis de lapins qu’il fallait nourrir d’herbe et de choux, et l’hiver de foin et de coléverts.

Quel beau spectacle que la mère poule avec sers petits poussins, de même que le cortège de canetons et d’oisillons. De temps en temps, il fallait

surveiller tout ce petit monde envié par des prédateurs ailés : corbeaux et pies, qui n’hésitaient pas à attaquer la couvée et à partir avec un

petit dans leur bec pour se nourrir.

A cette époque, il n’y avait pas de couveuse électrique, mais naturelle. Les œufs mis à couver, étaient marqués au crayon pour ne pas les confondre

avec d’autres pondus ultérieurement.

Il y avait aussi, des « couvées dérobées » à l’insu de la fermière. Une mère poule pondait dans un buisson, couvait ses œufs et un beau jour

réintégraient la basse-cour avec huit ou dix poussins.

C/ Le jardin légumier ou « courtil »

Dans ce jardin fort bien entretenu, situé prés de la maison et entouré d’une haie

de buis ou d’épines, on y trouvait de tout : des petits coins de paradis avec ses allées bien droites bordées de fleurs, ses plants de pommes de

terre, choux, carottes, petit pois, haricots, poireaux, navets, betteraves rouges, radis, salades et même, pendant l’Occupation des topinambours.

Sur le bord des allées des plantes médicinales comme la menthe et la camomille, de nombreuses variétés de fleurs : roses, lilas, pivoines et rhodos.

Il y avait aussi des fraisiers, des groseilliers, des cassis, des framboisiers qui servaient à faire des confitures, cuites sur le feu de cheminée,

dans une grande bassine en cuivre. Enfin, toute la gamme des arbres fruitiers : Cerisiers, pruniers, pêchers, poiriers, noisetiers, néfliers, noyers.

Tous ces arbres et toutes ces planes attiraient quantité d’oiseaux et d’insectes, notamment des abeilles et des papillons. Aujourd’hui, ces derniers

ont presque disparu à cause des insecticides. Prés des presbytères, les « jardins de curés »comme on les appelait étaient des merveilles d’agencement

et de diversité de cultures.

D/ Le plan de pommiers

Un grand plant de pommiers entourait la maison.

« Nos vieux pommiers de Normandie, au mois de mai charment nos cœurs, etc. »

Oui, quel merveilleux spectacle au printemps avec la floraison et à l’automne avec les fruits de diverses couleurs.

Lorsqu’un pommier tombait par la tempête ou sous le poids des ans, à la saison propice il était remplacé, on creusait une fosse circulaire appelée

« cave » et après avoir étalé les racines de l’arbrisseau, on recouvrait de terre. Ces jeunes pommiers, provenant des « suretières » de la région,

notamment du Mesnillard et de Parigny, étaient achetés sur les marchés de Saint-Hilaire et de Brécey.

Il y avait toute une variété de pommes à cidre (le clos roger, l’amer-doux, le chasse-souvent, la tête de brebis, etc.) et de pommes à couteau ou

pommes de garde (la reinette grise, la belle de boscof, la calville, la reinette d’Angleterre, le rouget de Bretagne, la winter-banana, la reine des

reinettes, la bénédictin, etc.)

A une époque où le commerce des pommes était florissant, on disait qu’un fermier payait son fermage avec la récolte de son verger. Les pommes qui

n’étaient pas pilées, étaient vendues et portées à la distillerie de Brécey qui, à la saison tournait nuit et jour, car quotidiennement des centaines

de tombereaux se présentaient à l’usine.

En ce temps-là, on remplissait de nombreux tonneaux de cidre : pour la consommation courante, pour sa transformation en alcool et, aussi, pour

ravitailler auberges et bistrots de la région (Saint-Hilaire, Brécey, Avranches) qui vendaient des bolées de cidre à leurs clients.

Dans ce plant, il y avait aussi plusieurs bâtiments dont certains étaient couverts en chaume. Ils abritaient les bestiaux et les volailles et tout

le matériel agricole.

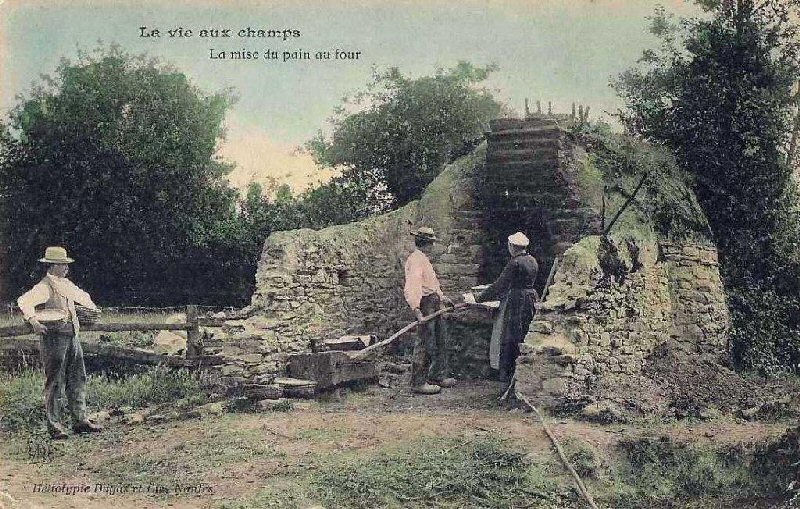

Bien souvent, une vieille boulangerie avec son four et sa petite cheminée occupait le terrain. Pendant la période de l’Occupation, on se remit à

faire du « pain de ménage » Lors des « battages » ce four était chauffé au bois pour rôtir les oies et cuire le riz.

|

2/ Les travaux saisonniers

A/ Les labours et les semailles

Le travail des labours se faisait à l’aide des chevaux et nécessitait quelques

instruments mécaniques, comme le brabant (à deux socs réversibles), l’extirpateur, les herses (petite et grande), le rouleau (avec cylindre en bois

ou en métal).

Avant d’entreprendre le labour, le fumier en tas, entreposé près de l’étable, avait été chargé dans le tombereau et transporté dans le champ à labourer.

Déposé en petits tas, il était épandu avec la fourche (aujourd’hui, il y a des épandeurs de fumier et de lisier qui couvrent des hectares en peu de

temps).

Labourer un champ assez grand et un peu abrupt, demandait un certain temps. Il fallait aller au rythme du cheval, tracer les sillons les uns après

les autres, faire des milliers de pas dans la terre.

Lorsque le terrain était retourné, on pouvait passer l’extirpateur ou la grande herse qui nivelait le sol pour le préparer à recevoir la semence.

Les semailles se faisaient à la main, comme le décrit le poète (V. Hugo) qui parle du « geste auguste du semeur ».

Le fermier portait le semoir en bandoulière et, de sa main droite, lançait la graine sur le sol labouré à un rythme régulier et marchant à la même

cadence.

Ensuite, on passait la petite herse et le rouleau qui enfouissaient les grains, afin qu’ils puissent germer en pleine terre et aussi être à l’abri

des prédateurs, comme les corbeaux.

A cette époque on pratiquait la polyculture (seigle, orge, avoine et Sarrazin).

Dans les champs, on réservait aussi du terrain pour cultiver des pommes de terre, des coléverts, des betteraves et quelques citrouilles. Celles-ci

étaient utilisées pour faire des confitures et surtout, en hiver, la soupe appelée « jote ».

Toutes ces semences grandissaient sous le soleil de l’été et attiraient lièvres et lapins. Les perdrix nichaient dans les champs de blé et d’avoine et,

au moment de la moisson, nous les voyions partir avec leurs petits.

B/ La fenaison

Le terrain n’étant pas couvert d’engrais chimiques, la pousse de l’herbe se faisait

plus lentement et la fenaison commençait plus tardivement qu’aujourd’hui, vers la Saint Jean (fin juin).

Plusieurs instruments mécaniques tractés par des chevaux entraient en action : la faucheuse, la faneuse, la râteleuse et finalement la voiture à

gerbes pour ramasser le foin, en bottes ou en vrac.

Il n’y avait pas de prairies artificielles avec une grande herbe mais toute une variété de petites plantes appréciées par les bovins, notamment

les vaches et qui faisait du bon lait, du bon beurre. D’ailleurs lorsque le foin était bien sec après avoir bénéficié des rayons du soleil d’été,

il dégageait une agréable odeur qui traduisait sa qualité.

La fenaison demandait plus de travail manuel que la moisson surtout lorsque la pluie perturbait le déroulement des opérations. Lorsque la faucheuse

était passé, elle laissait derrière elle des « andins » que l’on étendait à la fourche ou avec la faneuse, le soleil se chargeant de sécher cette herbe

tendre. Ensuite, avec un râteau en bois, on faisait des petites « randes » puis lorsque le foin était bien sec, il était rassemblé en grandes randes

à l’aide de la râteleuse. Enfin, il était mis en meules ou « veillotes » et engrangé plus tard dans les greniers. Certains agriculteurs faisaient

des bottes, ce qui rendait plus facile le ramassage et le déchargement.

Quelquefois, lorsque l’orage et la pluie menaçaient, on s’activait pour rassembler le foin en petites buttes ou « butiaux » qui était ensuite étendus

de nouveau.

Produit en grande quantité, ce foin était la nourriture principale hivernale du bétail avec les betteraves mincées au « coupe-racines ».

Les chevaux se nourrissaient plutôt à la tremaine sèche. Au printemps et en été ; ils mangeaient de la trémaine verte que le commis de ferme allait

faucher de bon matin et mettait dans un tombereau.

Dans les grandes fermes, il y avait 2 ou 2 chevaux, il fallait chaque jour une grande quantité de nourriture.

C/ La moisson

Avec les beaux jours après fenaison, venait le temps de la moisson.

Le seigle qui avait des tiges assez hautes était fauché à la faux. Semé sur une petite surface, sa paille servait à faire des liens pour lier les

gerbes et aussi pour les couvertures en chaume.

Il était battu sur le « billot » et ensuite « peigné » par brassées, sur une grande « râte » pour enlever les herbes et autres débris végétaux. Cela

s’appelait « faire du gleu ». Le grain moulu était utilisé pour nourrir les porcs.

Le blé était semé en grande quantité car il fallait beaucoup de farine pour faire le pain et assurer la nourriture quotidienne de toute la famille.

Fauché à la moissonneuse, tirée par deux chevaux ou bien par une simple faucheuse qui comportait deux sièges sur lesquels se tenaient deux personnes,

l’une pour guider les chevaux, l’autre pour faire les « javelots » à l’aide d’un râteau spécial ( espèce de trident en bois ).

Enfants, nous mettions les liens, bien alignés et espacés. Munis d’une faucille, des personnes rassemblaient deux ou trois javelots et les déposaient

sur les liens. Ensuite un homme liait bien fort le tout et « piquait » la gerbe ainsi faite.

Si le temps était favorable, les gerbes étaient ramassées, mises dans la grande charrette et engrangées, attendant l’heure du battage.

Comme pour le seigle, on faisait aussi du « gleu » avec la paille de blé sui servait à la pilaison et pour les couvertures en chaume.

L’avoine, semée en petite quantité était destinée à nourrir les chevaux. Moissonnée comme le blé, elle n’était pas ramassée aussitôt. Piquées debout,

les gerbes restaient sur le terrain quelque temps pour sécher.

L’orge, en même temps que cette graine, on semait de la petite trémaine qui poussait avec l’orge. Elle était fauchée en « andins » comme le foin.

Avec une fourche, il fallait tourner les andins comme le foin, avec une fourche. Il fallait tourner les andins pour les expose au soleil. Lorsqu’ils

étaient bien secs, on les ramassait pour en faire de petites gerbes.

Après la moisson, la trémaine repoussait et offrait une nourriture abondante pour le bétail. L’orge nourrissait les volailles et, transformée en

farine, elle servait d’aliment pour les porcs, c’était la « posson ».

Le sarrazin ou blé noir , Il était fait après le trèfle rouge ou ailleurs et se récoltait tardivement. Coupé à la faux ou à la faucille, lorsqu’il

était « versé », ramassé et mis en « picots », il restait sur le terrain un certain nombre de jours pour sécher au soleil car les longues tiges

étaient remplies de sève, les grains attiraient les pigeons ramiers qui s’en régalaient.

Le sarrazin n’était pas battu à la « machine » comme les autres récoltes, mais une fois rentré à la ferme, les gerbes étaient étendues sur une bâche

dans la cour. Le battage se faisait manuellement à l’aide d’une « fléau » ou « flau ». Trois ou quatre personnes alignées manœuvraient en cadence

le fléau qui frappait la tête des gerbes pour en détacher les grains. Par périodes successives on enlevait les gerbes battues pour en mettre

d’autres et à la fin après avoir ramassé toute la paille avec une fourche on pouvait recueillir les grains sur la bâche et procéder au « vannage »

pour éliminer toutes les brindilles et autres corps étrangers. La machine utilisée s’appelait la « vannette ». Actionnée manuellement par une

manivelle, elle était pourvue de grilles qui secouaient les grains.

|

Porté au meunier ou moulu sur place, ce grain était transformé en farine qui servait à faire de la galette et de la bouillie. Le vendredi jour

« maigre » on mangeait de la galette, de la morue salée avec des haricots : des gros soissons.

A une certaine période se déroulaient des « fêtes de la moisson » dans les paroisses, fêtes organisées notamment par les jeunes de la J.A.C.

Entrée en procession à l’église, décorée avec des épis de blé. Une messe spéciale avait était composée ; La messe des « moissonneurs.

Aujourd’hui, reste encore, dans certaines paroisses : la fête du « pain bénit » ( bénédiction des brioches, partage d’un morceau de pain bénit et

décoration de l’église avec des épis de blé.

D/ Les battages ou corvées de mécanique

Les battages de grains ou « corvées de mécanique » demandaient toute une préparation

et une bonne répartition des tâches.

Une fois la date convenue avec le « mécanicien » il s’agissait de prévenir les gens par du porte à porte ( entre 20 et 25 personnes. Il fallait

aller chercher la « mécanique » ou le « grand travail » dans une ferme parfois éloignée et par des chemins étroits et boueux ; trois chevaux

s’avéraient nécessaires, deux pour tracter la « batteuse » et un pour le moteur.

Pendant les années d’Occupation, avec la pénurie d’essence, on eut recours au moteur électrique (branché directement sur les fils de la ligne) ou

encore à la vieille machine à vapeur employée dans les scieries.

Lorsque tout le monde était en place, le moteur démarrait, il était relié à la batteuse par une longue et large courroie.

Deux ou trois jeunes qui se trouvaient dans les greniers lançaient les gerbes de blé, d’avoine ou d’orge. Un homme en bas les prenait, les déliait

et les passait à un autre qui les étalait sur la tablette. Un troisième, ouvrier de l’entreprise introduisait les gerbes à l’entrée du batteur,

prenant soin de ne pas provoquer un bourrage.

Les « gâpas » ou enveloppes des grains arrivaient sur la droite et étaient ramassés par un homme âgé, qui avait son râteau, les mettait en tas ou

dans une « repse . Le grain descendait dans des sacs qui étaient portés sur le dos dans un grenier à grains. Les jours d’après, il était étalé pour

ne pas chauffer. Enfin, la paille, après avoir secouée par la machine tombait sur le sol. Trois femmes de chaque côté secouaient encore cette paille

avec leur fourche en bois pour en éliminer poussières et brindilles. Deux hommes prenaient cette paille avec une fourche en fer et approvisionnaient

les botteleurs qui se tenaient en demi-cercle et à genoux pour bien serrer la paille et mettre un lien autour. La botte confectionnée, ils la lancait

derrière eux, si bien qu’en finale se dressait un mur de bottes que les enfants étaient heureux d’escalader ce qui ne plaisait pas beaucoup aux

botteleurs.

Lorsque la batterie était terminée, les bottes étaient empilées dans une grange. Quelquefois on amassait la paille en un immense tas qu’on appelait

une « barge » et que l’on couvrait d’une bâche. Tout au long de l’année, la paille était utilisée pour faire de la litière dans les tables,

porcheries et écuries.

Pendant tout le déroulement du battage, des serveuses offraient cidre, café et calva aux travailleurs. Puis venait l’heure du repas, avec presque

toujours le même menu, d’une ferme à l’autre : soupe de bœuf, morceau de bœuf bouilli dans la grande marmite et le plat de résistance : l’oie ou

la « pirote » rôtie au four à bois avec des pommes de terre autour ; fromage camembert et riz (cuit lui aussi au four) avec brioche. Enfin café

et calva avec la tournée du patron.

Ces agapes se déroulaient dans une joyeuse ambiance avec quelque fois des chansons comme « la madelon » chantée par un ancien de la guerre 14/18.

Chacun repartait vers sa demeure, à une heure tardive.

Dans les grandes fermes, les corvées de battage pouvaient durer toute une journée et même une partie du lendemain.

Ces corvées manifestaient l’esprit d’entraide et de solidarité qui existait encore entre gens d’une même profession.

E/ la pilaison

Instruments nécessaires pour la pilaison :

Le pressoir composé de : la mée, de la vis, du mouton. Le moulin à pommes. La grande cuve. Les claies ou la cage. Le couteau à marc, la pelle en bois.

Après avoir été gaulées avec une longue perche, les pommes qui jonchaient le sol étaient ramassées dans des paniers, deux paniers équivalaient à une

« baratée » et mises en tas sur un sol de planches ou directement sur la terre, attendant la pilaison.

Chaque fois que l’on vidait un panier sur le tas, on mettait une petite pomme dans un seau, à la fin nous pouvions compter le nombre de pommes et

en divisant pas deux, nous savions le nombre de baratées récoltées. Les pommes étaient vendues à la baratée.

Lorsque les fruits étaient arrivés à maturité, commençait la pilaison. Les pommes étaient versées dans la trémie du moulin, muni de deux manivelles

tournées par deux personnes, travail harassant ! Broyées elles tombaient dans l’auge du moulin et étaient recueillies à l’aide d’une grande pelle

creuse, puis, étalées par couches successives sur la mée du pressoir avec un support de gleu de seigle ou de blé. Tout autour pour retenir pommes

et paille, une cage en bois ou des « claies » qui s’emboîtaient les unes dans les autres. Après plusieurs couches de pommes écrasées et de paille,

on posait quelques planches sur l’ensemble. Le mouton, (gros bloc de bois) mis en mouvement par rotations, descendait progressivement.

Les crans de la vis et exerçait une forte pression sur l’ensemble. Alors, le jus de pommes ou cidre ruisselait des quatre côtés, tombait dans le

canal au bas de la mée et arrivait jusque dans la grande cuve, comme un bouillon rouge qui dégageait une odeur fruitée.

Ce beau cidre doux était recueilli dans la cuve à l’aide d’un pusseau ou « pussou » et mis dans des seaux, puis porté jusqu’à la cave fraîche où

se trouvaient les grands tonneaux de bois cerclés de fer ou de bois.

Les « cercles » de bois étaient faits avec des gaules de châtaignier fendues à l’aide d’une serpe. Ces morceaux de gaule arrondis étaient reliés

aux extrémités avec de l’osier.

F/ Distillation du cidre et fabrication de l’alcool

Avant la pilaison, on distillait le cidre qui restait dans les tonneaux. Tout cela

était réglementé mais n’empêchait pas une pratique clandestine. Les « rats de cave », comme on les appelait, faisaient des descentes dans les fermes

pour contrôler la quantité d’alcool.

Les paysans s’étaient organisés en association pour défendre leurs droits. Les « bouilleurs de cru » tenaient des assemblées à divers échelons et

avaient même leur petit journal.

Au mois de mai 1935 une manifestation se déroula au village du Haut Bois, en La Chapelle Urée, regroupant plus de cent personnes venues de la commune

et des environs, cela à la suite d’une descente des « rats de cave » dans une ferme. Le tocsin sonna et les gens affluèrent.

Pour la distillation du cidre, il y avait les « bouillottes » légales peut-on dire, implantées en permanence sur un territoire de la commune. A La

Chapelle Urée, deux bouillottes se trouvaient non loin de l’école, au bord du chemin qui conduisait au village du « Chêne Robin » et à proximité

d’un ruisseau pour évacuer la « bouette ». Une bouillotte ambulante allait aussi de ferme en ferme. Le bouilleur tenait un registre et pouvait

être contrôlé à tout moment.

Pendant l’Occupation, des bouillottes plus petites, fonctionnaient de nuit, cachées dans une grange ou une étable. C’était un risque à courir,

mais à moins d’être dénoncé, il n’y avait pas de problème.

L’alcool frais était conservé dans des barriques ou un foudre en chêne. Il y restait plusieurs années pour s’imprégner du bois et vieillissait ainsi

dans de bonnes conditions. Ensuite, il était mis dans des bonbonnes en verre.

Certains fermiers faisaient un gros commerce de l’alcool d’une manière clandestine, parfois, ils étaient pris et devaient payer une forte amende,

après confiscation de la marchandise.

En ces années, l’alcool était largement consommé dans les bistrots et dans les fermes.

Cet abus d’alcool, nuisible pour la santé perturbait dans certains cas la vie familiale.

N.B – Distiller le cidre s’appelait « faire bouillir » et l’alcool était nommé familièrement « la goutte ».

G/ travail du bois ou « abiennage »

Le « remembrement » des terres qui entraîna la suppression des talus, l’arrachage de

nombreux arbres et la disparition quasi totale des petits chemins, a changé le paysage de nos campagnes.

Avant ce bouleversement au bulldozer, il y avait quantité de petits champs, bordés de talus couverts d’arbres et de taillis.

On accédait à ces parcelles de terre par des chemins étroits et boueux à certaines saisons, mais cependant très pittoresques. Ces sentiers, très

ombragés étaient bordés, eux aussi, de talus couverts de plantes diverses et abritant une multitude d’insectes et d’oiseaux.

A cette époque, le bois était abondant, en majorité des châtaigniers et des chênes et aussi des hêtres, des frênes, des merisiers, quelques résineux

sapins et mélèzes.

Tous les neuf ans, les « touffées » de bois qui se trouvaient sur les talus étaient coupées à la hache ou à la serpe. Les arbres étaient élagués,

certains abattus pour le chauffage ou la scierie.

On prenait le soin de laisser, de place en place, des tiges droites pour devenir, un jour, des arbres et assurer la relève. Après avoir été nettoyés,

les talus étaient « relevés » à la bêche. Le menu bois était destiné à faire des fagots, liés à la main avec des branches de noisetier ou de hêtre,

tordues à leur extrémité, on appelait ces branches des « arres ». Les gros morceaux étaient sciés sur un chevalet avec la grande scie en long, puis

plus tard, cassés avec le « merlin ».

Un bon ouvrier faisait jusqu’à cent fagots en une journée. Ces fagots étaient rentrés et bien disposés, les une au-dessus des autres, formant une

« fagotière » qui avait l’aspect d’une maison avec son toit incliné pour l’écoulement de l’eau.

Abattre un gros arbre demandait une certaine adresse. Après avoir fait des entailles à la hache, deux personnes manœuvraient la longue scie en long.

L’arbre ne tombait pas toujours du côté espéré. Dans les derniers coups de scie, il fallait se montrer prudent et regarder d’où venait le vent. Une

fois tombé, il fallait couper ou scier les grosses branches. Si l’arbre était destiné au débit, son tronc ou sa bille était fixé sous un « diable »,

enserré dans un gros « chapelet de fer », il était porté jusqu’à la scierie pour être débité en planches ou madriers. Le diable était un deux roues

avec une longue flèche en bois sous laquelle le tronc était pendu. La flèche était attachée derrière un tombereau tracté par un cheval. Lorsque

l’arbre était destiné au chauffage, il était scié en longueur d’un mètre et ensuite cassé en morceaux à l’aide du merlin et de « coins ». Tassés à

l’abri ou à l’extérieur, les « cordes » et les stères de bois constituaient une réserve pour alimenter le foyer de la cheminée qui, en hiver, était

activé du matin au soir pour chauffer la maison et cuire les aliments.

H/ La « tuerie » de cochon

En plus des volailles et des lapins, le fermier disposait d’une réserve de viande avec

la « tuerie » annuelle de cochon.

Après avoir été bien nourri aux produits naturels (pommes de terre, choux, posson, petit lait) et ayant atteint un bon poids, arrivait l’heure de

l’exécution pour cette bête. Étendu sur une planche, les pattes liées et tenu par deux hommes, le cochon était saigné à la gorge avec un couteau par

un homme qui en avait l’habitude, et allait de ferme en ferme pour effectuer cette tâche.

Le sang tout chaud était recueilli dans une grande bassine et destiné à faire le boudin. Enfants, nous nous éloignions de la scène car nous ne

voulions pas voir le sang couler ni entendre les cris déchirants de l’animal. Lorsqu’il n’y avait plus signe de vie, on flambait le porc à l’aide

de torches de paille de seigle ou de blé pour brûler les poils. On procédait ensuite à un grand lavage avec la brosse en chiendent, puis le cochon

était pendu sur une échelle. Le « tueur », avec son grand couteau faisait une ouverture de haut en bas pour en extraire les entrailles. Les boyaux

vidés et soigneusement lavés dans un ruisseau ou au lavoir étaient utilisés pour le boudin, les saucisses et les andouilles. Le boudin était fait

aussitôt, avant que le sang ne refroidisse, bien assaisonné, mélangé avec des tranches de gras et un peu de thym, il était cuit dans une grande

bassine en cuivre, garnie d’un peu de foin. Saucisses, pâté et andouilles seront faits dans la suite. Ces dernières pendues dans la cheminée y

resteront plusieurs semaines.

Le porc ne sera découpé que le lendemain, en attendant, il sera rapporté à la maison sur l’échelle et couvert d’un drap. Les mouches n’étaient pas

à craindre car cela se passait en hiver.

Cœur, courée, foie, rognons seront mis au frais.

Le « tueur » découpera le porc en plusieurs morceaux, qui seront placés dans le grand saloir en bois, enveloppés d’un drap, avec abondance de gros

sel pour la conservation.

Il y avait aussi des grands pots en grès dans lesquels on entassait des morceaux. A certains endroits nous pouvions voir, suspendus au plafond de

la maison à l’aide de deux crochets de boucher, tout un côté de porc jauni, qui n’inspirait pas confiance !

Dans le cochon, rien n’était perdu, même la vessie, bien nettoyée et pendue à une poutre du plafond, pendant plusieurs semaines pour sécher et durcir

servait à faire une blague à tabac.

Après toutes ces taches, avait lieu le repas ou « fricot de cochon » comportant un menu invariable : potage, morceau de courée avec pommes de terre,

carottes, navets et le plat de résistance : un rôti suivi du riz avec brioche. Comme boisson : le cidre doux et en finale : café et pousse café. A

cette époque, les apéritifs restaient inconnus dans le monde rural et le vin n’était servi qu’aux communions et mariages.

3/ Autres travaux

A/ La traite des vaches et la fabrication du beurre

Avant l’ère des machines à traire, matin et soir à l’étable et l’été dans les champs se

déroulait la traite des vaches, à la main.

Cette tâche quotidienne était accomplie par la fermière, qui, assise sur un petit tabouret en bois appelé « table à traire » pressait de ses deux mains

les pis des vaches pour en extraire le lait qui tombait dans un seau. Ce travail était assez astreignant et risqué, surtout en plein été où les

vaches piquées par un taon déguerpissaient rapidement en donnant un coup de pied dans le seau qui se renversait avec son contenu.

Les seaux de lait, suspendus à la « jouque » posée sur les épaules de la fermière étaient apportés à la maison, là où se trouvait l’écrémeuse.

Celle-ci tournée à la main, était munie d’un bol et d’assiettes métalliques qui tournaient très rapidement, séparant la crème du petit lait.

Ces deux liquides arrivaient par deux conduits différents.

Le petit lait ou lait écrémé était destiné aux porcs et porcelets, la belle crème jaune était mise dans une terrine et placée à l’intérieur d’une

vieille armoire, appelée « la laiterie », attendant d’être transformée en beurre.

Faire le beurre nécessitait compétence et patience, surtout en hiver et en été où le froid et la chaleur n’arrangeait pas les choses. L’hiver pour

faire monter un peu la température on imprégnait l’intérieur de la « baratte » d’eau chaude. L’été lorsque le beurre était trop mou, il était mis

dans un seau et descendu dans le puits qui servait de frigidaire.

La baratte munie d’une manivelle, était tournée à la main. Elle comportait une petite vitre extérieure sur laquelle, après un certain temps de

tournage on voyait apparaître des petites parcelles de beurre. Cela signifiait que la crème, après avoir été secouée à l’intérieur de la baratte

commençait à devenir du beurre.

On continuait encore quelque temps le mouvement de balancement et à l’arrêt on déverrouillait le couvercle. On ouvrait un petit robinet par lequel

s’évacuait le lait baratté. Restait à recueillir le beurre à l’aide d’une grande cuillère en bois.

Ce bon beurre doré qui sentait la noisette était mis dans un grand plat et « travaillé » ou malaxé avec la cuillère pour en extraire le reste du petit

lait. Ensuite, il était façonné en mottes plus ou moins grosses que la fermière décorait avec l’extrémité de la cuillère. Une petite motte était

gardée pour la consommation courante après avoir été salée. La grosse motte, non salée, était portée au marché local. Le lait baratté était destiné

aux porcs, mélangé aux pommes de terre et à la posson, il fournissait une bonne nourriture naturelle.

La motte, destinée à la vente était enveloppée dans un torchon et mise dans un panier. La fermière portait fièrement son panier avec aussi quelques

douzaines d'œufs, elle savait qu'elle allait rapporter de l'argent à la maison, fruit de son travail.

Les marchands de beurre parlaient beaucoup et plaisantaient. Ils portaient un long tablier blanc et après avoir pesé les mottes de beurre, ils les

entassaient dans un grand panier en osier. Quelquefois, ils goûtaient le beurre, s’ils faisaient la grimace cela voulait dire que la qualité n’était

pas excellente. Selon l’alimentation du bétail ou selon les qualités d’hygiène, d’une ferme à l’autre, le beurre était différent.

Il arrivait aussi que le marchand, soupçonnant telle ou telle personne de tricherie, coupait la motte en deux pour voir si elle ne cachait pas un

corps étranger, en l’occurrence une grosse pomme de terre qui en augmentait le poids.

B/ Le lavage du linge

Avant de laver le linge, il fallait le faire bouillir dans une grande lessiveuse

remplie d’eau et dans laquelle un gros morceau de lessive ou de « cristau » avait été mis. Le blanc et les couleurs étaient lavé à part. Après un

certain temps de chauffage, on sortait le linge brûlant de la lessiveuse avec un long bâton pour ne pas se brûler. On le mettait dans la brouette à

linge au plancher ajouré, ce qui permettait au linge de s’égoutter.

La fermière ou la laveuse professionnelle se dirigeait vers le lavoir avec sa brouette. Les lavoirs ou "« douets » se trouvaient bien souvent au

fond d’un pré, plus ou moins marécageux.

Il y avait aussi le grand lavoir communal où pouvaient se tenir 4 ou 6 laveuses. Ayant la forme d’un trapèze avec une importante charpente et

couvert de plaques de zinc, ce lavoir avait fier allure.

Les laveuses étaient à genoux dans une « boite à laver » garnie de paille. Le battoir à la main, elles frappaient le linge, le savonnait avec un gros

morceau de « savon de Marseille », passaient la brosse en chiendent. Après avoir trempé le linge plusieurs fois dans l’eau pour le rincer, elle

le tordait pour évacuer l’eau, puis le remettaient dans la brouette. Arrivées à la maison, elles l’étendaient sur un fil pour sécher au soleil ou

le vent de l’hiver. Ramassé, il était repassé avec le fer, chauffé dans la cheminée ou sur la cuisinière.

Les femmes qui exerçaient la profession de « laveuse » partaient chaque jour dans les fermes ou autres demeures, été comme hiver, par tous les

temps et tous les vents. C’était une tâche éreintante, il suffisait de regarder leurs mains pour savoir la profession qu’elles exerçaient. Ce

travail ne les empêchait pas cependant de vivre longtemps. J’ai connu une brave femme qui fut laveuse pendant toute sa vie active et qui est décédée

à l’age de cent ans.

Pendants les années d’Occupation, le savon devint une matière rare, aussi on en fabriqua avec de la soude caustique, soit mélangée à du jus de

feuilles de lierre ou à une courée de veau. Celle-ci ou le jus de feuilles de lierre étaient versés tout chaud dans une boite en bois étanche, on

ajoutait alors la soude caustique qui provoquait une réaction chimique et contribuait à dissoudre le tout. Le lendemain, après un long temps de

refroidissement on pouvait retirer de la boite une barre dure qui ressemblait à une barre de savon et en avait les propriétés.

4/ Divers

A/ Les marchés, les foires, les ventes.

Avec leur voiture à cheval ou leur vélo, nos paysans ne se déplaçaient pas très loin,

cependant ils ne manquaient pas certaines rencontres comme les marchés, et les foires.

Le mercredi, le marché de Saint-Hilaire et le vendredi celui de Brécey attiraient une foule de gens. C’est là que s’effectuait le commerce du petit

bétail (veaux, porcelets, « pietons » et gros cochons, moutons..)

Qui dit marché dit « marchandage ». Les marchands rusés se concertaient entre eux sur le prix à attribuer. Il s racontaient des boniments et

soulignaient les défauts de la bête à vendre, mais les Normands, sages et méfiants ne se laissaient pas impressionner, ils réfléchissaient,

discutaient. Certains ne trouvant pas d’acheteurs raisonnables rentraient avec leurs marchandises. En plus du bétail, il y avait aussi le marché

aux volailles, lapins, légumes et à la saison des fruits : cerises, pommes.

A certaines époques, nous trouvions des marchands de jeunes pommiers et de « cercles » pour relier les tonneaux.

Ces marchés de Brécey et de Saint-Hilaire étaient très animés avec le bruit des voitures à chevaux, les cris des animaux et la rumeur de la foule.

Chaque année au début de novembre, des familles entières se rendaient à la Foire St Martin. Pour nous, enfants, c’était un spectacle merveilleux avec

les manèges, les balançoires, les montagnes russes, les dresseurs d’animaux. Les adultes s’exerçaient à la carabine. Certains jeunes et grandes

personnes allaient consulter les tireuses de cartes, les « diseuses » de bonne aventure.

D’autres spectacles étaient plutôt irrespectueux comme exhiber une femme énorme en petite tenue ou pire encore, de montrer « la femme tronc ».

Plusieurs années après, nous apprîmes qu’il s’agissait de Denise Legrix, née sans bras ni jambes et que ses parents avaient placée dans ce cirque

pour avoir de l’argent.

Cette femme handicapée réussit à sortir de cet enfer. Elle s’inséra dans la société, créa une association et écrivit un livre touchant « née comme ça.

Pendant toute sa vie, elle œuvra pour le respect des handicapés. Elle montra que la valeur de quelqu’un ne se mesure pas seulement à ses performances

physiques mais à sa force d’aimer.

B/ Démarches religieuses – traditions – coutumes

A cette époque (1940-1944), il y avait encore une forte pratique religieuse. Le

dimanche, dans la paroisse où résidait un prêtre, deux messes étaient célébrées, la première « messe basse » à laquelle participaient les hommes et

serviteurs, la deuxième, les femmes et les enfants ( cette dernière était la messe « haute » ou messe chantée). L’après-midi, les Vêpres en latin.

Dans chaque paroisse, un sacristain, trois chantres (dont le maître chantre au milieu, au lutrin, (grand pupitre à tête d’aigle qui supportait le

gros missel noté). Ces chantres portaient soutane et surplis et étaient revêtus de la chape de couleur, qui variait selon le temps liturgique. Il y

avait de très belles chapes en velours. Aux grandes fêtes, on sortait les ornements « drap d’or » richement tissés.

Aux Inhumations, le noir dominait (ornements, drap mortuaire, tentures) les hommes en deuil portaient un brassard noir à la manche de leur veste et

les femmes un grand voile de même couleur qui recouvrait tout leur visage. De son décès à la messe d’inhumation, le défunt restait à la maison

familiale, exposé sur un lit. Les gens se relayaient à son chevet, même la nuit ; ils marquaient des temps de prière, de silence et parlaient aussi

entre eux.

Le matin de l’inhumation, de bonne heure, la couturière avait dressé une chapelle, à l’entrée de la porte, avec des draps tendus, sur lesquels

étaient épinglées des croix noires ou autres motifs. A l’église, la liturgie se déroulait tout en latin, avec de longue prose « dies irae », chantée

alternativement par les chantres et la foule, tous les services étaient assurés par des gens bénévoles.

A cette époque, peu de caveaux, des tombes avec entourage en ciment ou grille en fer. Des croix en fonte, très ouvragées avec des personnages de la

Bible ou d’autres symboles religieux.

Les mariages se célébraient un peu en toute saison souvent le mardi matin. Les familles et les amis venus à pied ou à voiture à cheval, se

rassemblaient au lieu de départ. C’était tout d’abord « la partie » avec un repas léger. Le cortège se dirigeait vers la mairie, à pied ou en

carrioles décorées, puis vers l’église où le mariage était célébré. Après, c’était la tournée des bistrots et on se mettait à table tardivement, dans

une grange nettoyée et parée de draps, décorés de fleurs ou de feuillage. Avant, avait eu lieu la photo de mariage prise par un photographe. Le repas

copieux était préparé par une cuisinière du coin qui en avait l’habitude, elle était aidée par des voisins bénévoles. Histoires et chansons animaient

le repas et, le soir, on dansait au son de l’accordéon.

Le trousseau de mariage avait été confectionné bien des mois avant la date festive. Le jour du mariage, peut-être après le repas, l’armoire était

ouverte et les invités pouvaient contempler le parfait rangement du linge.

Autres festivités : les communions solennelles, messe et vêpres, précédés de la procession avec les « aspirants », les communiants, et les

renouvelants. Les filles portaient une longue robe blanche semblable à celle d’une mariée. Les garçons, en costume noir ou bleu, avec cravate ou col

blanc, le brassard blanc au bras gauche et des gants blancs également. A chaque communiant était décerné « un acte » texte plus ou moins long à

apprendre et à savoir par cœur. Cet acte était déclamé le matin ou le soir. Pour être vu et entendu, le communiant montait sur l’extrémité d’un banc

de la nef, tandis que le parrain ou la marraine tenait son cierge. Le prêtre écoutait attentivement, ayant le texte entre ses mains, prêt à souffler

en cas de panne.

L’après-midi aux vêpres, avait lieu la rénovation des promesses baptismales. Nous allions trois par trois près des fonts baptismaux et la main droite

posée sur le rebord, nous disions ensemble à haute voix :

« Je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres et je m’attache à Jésus Christ pour toujours ».

Les baptêmes avaient lieu le jour ou le lendemain de la naissance de l’enfant, en l’absence de la maman. A cette liturgie toute en latin participaient,

le père, le parrain, la marraine et les grands parents. Un mois après la naissance de son enfant, la maman venait seule à l’église pour participer à

une messe célébrée en semaine. Elle portait un panier avec une grande brioche à l’intérieur. A l’issue de cette eucharistie, elle recevait la

bénédiction du prêtre, c’était la cérémonie toute simple des « relevailles » une démarche de reconnaissance. Cette femme repartait chez elle avec

la brioche bénie qu’elle partageait avec ses parents et voisins. A une époque où la mortalité infantile n’était pas rare, les parents chrétiens

faisaient baptiser leur enfant, le plus tôt possible.

Les processions de la fête-Dieu, avec les reposoirs fort bien décorés, attiraient beaucoup de gens. Les allées de sciure colorée, le cortège des

enfants vêtus de blanc et tenant à la main un petit panier rempli de pétales de fleurs, tout cela donnait lieu à un grand déploiement d’ingéniosité et

de ferveur religieuse. Le prêtre se plaçait sous le dais porté par quatre hommes, il tenant dans ses mains le grand ostensoir doré qui avait la forme

d’un soleil aux multiples rayons, au centre, la lunule qui renfermait l’hostie consacrée. D’un reposoir à l’autre, on chantait le « Lauda Sion

salvatorem ».

Autres pratiques et coutumes religieuses : le jour des Rameaux, on venait à l’église avec des branches de laurier, comme aujourd’hui encore mais après

la messe, on portait un rameau bénit sur le tombe d’un défunt, on en mettait aussi dans le légumier, dans le champ de blé et au crucifix qui se

trouvait au-dessus de la cheminée. On en gardait pour les jours ou les nuits de violents orages, on les faisait brûler dans la cheminée.

Le Vendredi-Saint, on ne travaillait pas la terre.

Le dimanche était un jour de repos pour les chevaux et pour les gens, on s’abstenait de travailler, sauf en cas de menace de pluie sur le foin ou

les récoltes. L’Angelus rythmait la journée. En passant devant une croix ou en croisant un cortège funèbre, on se découvrait.

C/ Métiers disparus

Depuis 1945 et les années suivantes, de nombreux métiers de nos campagnes ont disparus,

face à la mécanisation grandissante, entraînant une nouvelle façon de vivre.

- Le sabotier qui façonnait des sabots de différentes pointures, dans des morceaux de hêtre. Ces sabots étaient cloutés, cerclés. Enfants, la veille de Noël, nous mettions nos sabots cirés, au bord de la cheminée et le lendemain matin, nous allions voir ce que le « Père Noël » y avait déposé.

- La laveuse qui allait chaque jour, de ferme en ferme faire des « lavées »

- La couturière qui se déplaçait avec sa machine à coudre. Elle était considérée comme une femme de confiance par les familles qui, en plus de la couture faisaient appel à ses services pour les communions solennelles, les mariages, les décès.

- Le cordonnier qui réparait les chaussures.

- Le bourrelier qui façonnait et réparait les attelages, les sommiers, les matelas.

- L’épicière qui vendait de tout (denrées alimentaires, toile, mercerie et sabots qui étaient pendus par paires, au plancher) C’est là que l’on trouvait le café qu’elle grillait elle-même.

- Le maréchal ferrant qui ferrait les chevaux et réparait le matériel agricole.

- Le charron qui fabriquait des charrettes, des tombereaux, des voitures à cheval, des brouettes, des tonneaux.

- Le puisatier ou « puistier » qui trouvait les sources à l’aide d’une branche de coudrier recourbée qui, au lieu de la source tournait dans ses mains.

- Le facteur en tenue réglementaire, qui faisait sa tournée à pied ou à vélo, ne se séparant jamais de son grand sac, même pour manger.

- L’essantier qui découpait des plaques de châtaignier, semblables à des ardoises et qui les employait pour couvrir des bâtiments agricoles.

- Le chiffonnier qui achetait : peaux de lapin, de taupes, chiffons, et duvets.

Il y avait encore :

- le taupier

- Le journalier agricole

- Le rebouteu

- Le toucheur ou « touchou »

- Le couvreur en chaume

- Le fossoyeur

- Le marchand de bétail

- Le cantonnie

- Le garde-champêtre

- Le rémouleur ambulant

- Les commis et servantes de ferme

- Les cuisiniers

- L’épicier ambulant (caïfa)

Ce récit fait suite au premier texte : « souvenirs d’enfance » où sont abordés des

sujets comme : l’école, les jeux, la proximité avec la nature, le temps de l’occupation allemande, l’arrivée des Alliés. Il y aurait encore beaucoup

d’évènements à raconter sur cette période 1940-1944, dans ce secteur bien déterminé de l’Avranchin. Ce document n’est pas exhaustif , il s’agit

simplement de souvenirs d’enfance, engrangés dans la mémoire et qui resurgissent aujourd’hui, avec une certaine nostalgie et une grande reconnaissance

envers nos anciens du monde rural qui surent nous transmettre des valeurs morales et spirituelles essentielles.

Le curé René Lefort. Mai 2012

|